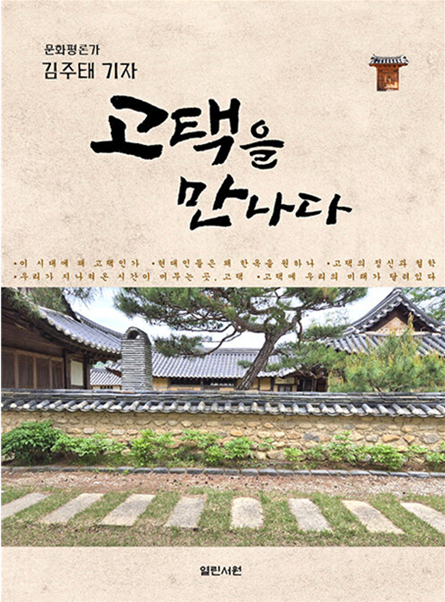

김주태 지음/열린서원/254쪽/2만3000원

어린 시절 외가를 자연스럽게 추억했다. 백여 년은 된 너른 기와집에 큰 나무 몇 그루가 있었고 특히 이 책에도 언급된 ‘고방’에서 외할머니가 이런저런 먹거리를 내어 주시던 기억, 숨바꼭질을 하면 찾기가 어려워 애를 먹던 일이 떠오른다.

“그러나 요즘은 그런 기억조차 없는 경우가 대부분일 것”이라는 저자의 말처럼 급속하게 전개된 도시화로 전래의 가옥들은 대부분 소멸됐거나 보존조차 위태로운 상황에 놓여있다.

저자는 “미래 세대가 우리의 문화와 전통을 담고 있는 옛집을 모른다면 우리의 유구한 역사와 문화는 단절될 것이 불을 보듯 분명하고, 켜켜이 쌓아온 아름다운 우리의 철학과 가치는 영영 빛을 볼 수가 없게 될 것”이라는 절절한 마음으로 이 책을 펴냈다. 또한 “문화의 보고인 고택이 외면당하고 있는 참담함”도 한몫했다.

35년간의 언론인 생활을 마치고 고향인 영월군 주천에서 고택 조견당(김종길 가옥)을 실제로 지키며 살고 있는 저자의 한옥 사랑은 책의 곳곳에 묻어난다. 그는 “수백 년 세월의 무게와 그만한 역사의 주름을 안고, 다양한 문화의 지층을 가옥에 새기고 이를 관통하고 살아온 조상들의 이야기가 듣고 싶으면 고택에 가보라”고 말한다.

고택전경 ‘조견당’

책에는 영남지방 최고의 부잣집이면서도 권력과 재물을 경계했던 경주의 ‘최부잣집’, 임금이 목수를 보내 지어준 집이라는 전남 구례의 ‘운조루’, 어려운 사람의 혼례를 돕고 ‘임신방’을 두었다는 강원도 영월군의 ‘조견당’, ‘해산방’을 두어 아이를 낳도록 하고 쌀밥과 미역국을 대접한 경북 안동 ‘학봉종택’ 등의 노블레스 오블리주, 이외에도 충남 논산의 ‘명재고택’, 강릉의 ‘선교장’, 안동의 ‘임청각’ 등등 유서 깊은 고택이 흥미진진한 스토리와 함께 소개돼 있어 가까운 곳부터 답사에 나서야겠다는 의욕을 불러일으킨다.

저자에 따르면 고택은 “우리 문화를 담는 그릇”이다. 대를 이어 대가족이 살면서 질서가 형성되고 때로는 자애롭게, 때로는 엄격하게 인간으로서의 규범을 교육했다. 또한 동양철학의 음양오행의 원리가 적용된 고택의 건축학적 가치에 대해서도 저자는 많은 지면을 할애한다. 알다시피 단순한 재료인 나무와 흙으로 만든 한옥은 인간을 이롭게 하는 친환경적 주거 공간이다.

이에 저자는 한옥이 세계적인 건축물로 인정받으며 널리 뻗어 나가기 위해서는 한옥의 규격화, 표준화, 시공의 현대화가 이뤄져야 한다는 견해도 밝힌다. 그러면서 “한옥을 보존하고 아끼는 차원에서 한 걸음 더 나아가, 이를 세계에 알리고 우리 문화의 빼어난 독창성과 아름다움을 과시할 수 있는 시기가 무르익었다”고 강조한다.

책에서 고택의 이모저모를 담은 사진을 보는 재미도 빼놓을 수 없는데, 사진마다 세심하고 친절한 설명이 달려 있다. 파평윤씨 집안의 종학당 외경과 내부에 대한 사진글에 “선과 면의 조화로운 구성과 이를 둘러싸고 있는 주변 환경과의 넉넉한 어울림은 화룡점정의 경지”라는 표현은 무척 인상적이다.

저자는 고택을 ‘민족정신 복원의 마당’으로 보고 있다. “우리 민족의 강인한 정신력이 존재하는 곳, 우리가 지나쳐 왔지만 돌아가 보면 시간과 역사와 이야기가 머무는 곳, 그곳이 바로 고택이다”라고 말한다.

박정은 기자